車庫法來台有可能嗎?「車庫法」能解決台灣停車難題嗎?

日本政府為因應車輛大量上路,違規停車嚴重占用公有馬路,限制違規停車的亂象頒布「車庫法」。自1962年起實施,要求購車者必須提供停車位證明,才能完成車輛登記,加強對汽車停車的限制,前後共經歷40年將配套規則制定完善。

台灣的違規停車問題嚴重,影響交通秩序與行人安全,屢次引發不滿。我們可以借鏡日本採取同樣措施嗎?若台灣跟進會面臨哪些挑戰?又該如何因應?

日本車庫法重點

日本的「車庫法」(自動車の保管場所の確保等に関する法律)規定,凡是購買汽車者,必須先取得「停車位證明書」,證明有合法的停車空間,才能完成車輛登記。主要內容包括:

【購車須先備有停車位】:停車位可購買或租用,需獲得居住地警察機關核發的證明文件。

【停車位與住家距離限制】:原規定車庫須在500公尺內,後來放寬至2公里內。

【實施六大都會地區】:逐步推行車庫法,先在東京都等大都會施行,後實施到其他都會區。

【路邊停車有限制】:即使停車區未明文禁止停車,車輛若長時間停放(白天超過12小時、夜間超過8小時),仍會被視為違規。

【違規停車罰則嚴格】:違規停車會被貼上罰單,甚至直接拖吊,罰款從15000日圓以上,違規累積還可能導致駕照吊扣。

*台灣依《道路交通管理條例》第56條第1項第9款「停車方式位置不依規定予以取締並予以拖吊移置」處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰

相關文章

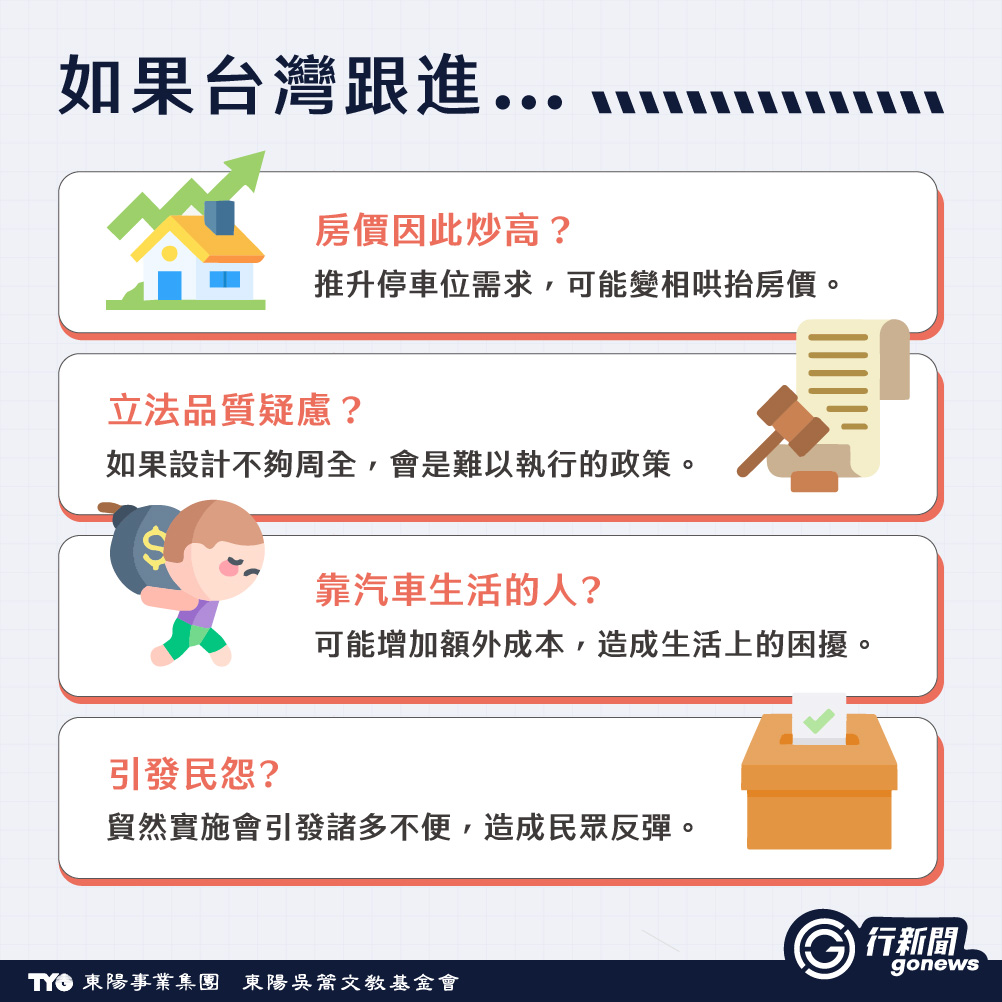

台灣跟進,會出現哪些問題?

台灣目前對於私人運具沒有數量限制,鄰近國家新加坡則是利用「擁車證」限制私人車輛成長,如果實施類似日本「車庫法」,可能會遇到以下困難:

【房價因此炒高?】:台灣都市土地有限,停車場供應量不及車輛增長速度,可能變相哄抬房價,形成惡性的失調。

【立法品質疑慮?】:地方政府執行與法規配套問題,目前台灣各縣市對於停車管理的執行標準不一,若要全面推行,需建立統一規範並設置監督機制。

【影響特定族群】:計程車司機、運輸業者、有小孩的家庭……等真正需要車輛的人,可能會面臨突如其來的衝擊。

【引發民怨】:社會反彈與政策執行困難,強制要求停車位可能引發民怨,特別是已經擁有車輛但沒有固定車位的車主,如何過渡到新制度將是一大挑戰。

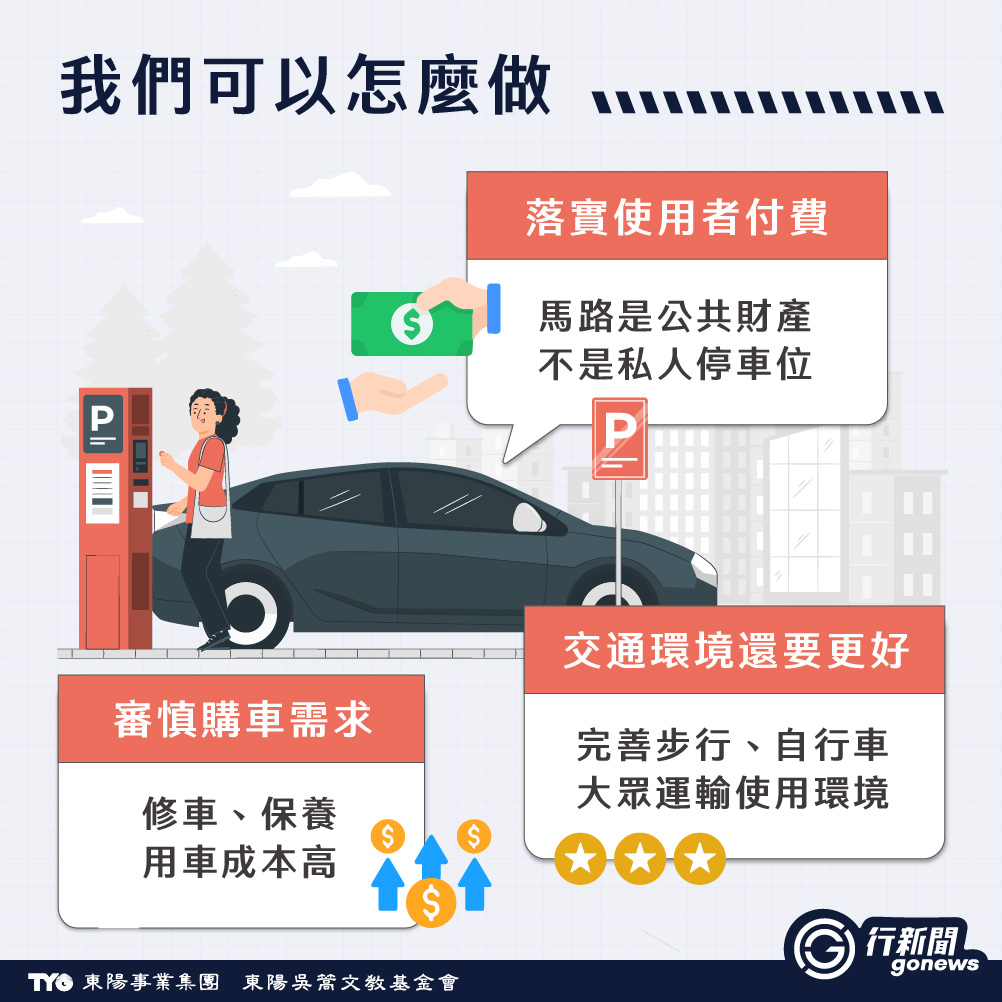

台灣可以怎麼做?

雖然直接套用日本車庫法可能困難重重,但台灣仍可參考日本的成功經驗,考量現有停車環境與社會接受度,並配套規劃合理的過渡措施。透過漸進式的政策推動,提高停車成本、強化執法與優化大眾運輸,才能讓台灣的道路回歸真正的交通功能。

【落實使用者付費】:採用「使用者付費」的原則,提高違規停車罰款,並確保違規車輛確實受到處罰,以降低違停誘因,地方政府讓免費停車格逐漸減少後,長期霸占車位的現象大幅降低,不僅改善停車秩序,讓閒置車輛更有效率地流動。

【審慎購車需求】:從定期維修保養、保險、油錢到每年必繳的牌照稅和燃料稅,每一項都是持續的開銷,不要忽略「買車容易,養車困難」的現實。在購車前更審慎評估需求,而非單純追求品牌或車輛尺寸。台灣應朝向「實際需求決定購車」的方向發展,避免不必要的空間浪費與交通負擔。

【優化交通環境】:完善步行、自行車與大眾運輸系統,減少對私人車輛的依賴,同時推動共享與公共停車場,提高停車資源的有效利用。民眾有共識道路是公共財產,應優先用於交通運輸,而非淪為私人車輛的長期占用空間。